令和7年度 オープンスクールにおけるご質問への回答

2025年6月9日

去る6月7日(土)開催いたしましたオープンスクールに、多くの方々にお越しいただき、お礼申し上げます。当日、口頭でお尋ねいただきましたこと、アンケートにお書きいただきましたことで、ご質問があったものについて、お答えさせていただきます。

Q1. 通学方法はどうなつていますか。また、1年生からバス通は可能でしょうか。地域は、どの範囲になっていますか。

A1. 通学距離や交通事情等により、その状況が異なりますので、各ご家庭でご判断いただくことになります。現状として、自動車での送迎・バス通・徒歩によって通学しています。

1年生からバスや徒歩で通学している児童がたくさんいます。また、JRとバス併用する子どもが今年度も数名おります。バス通学については、毎日利用する児童が全体の約20~30%程度となっています。毎年、4月の1ヶ月間は、駅前のバス乗り場で本校教員がお世話して、バス通に慣れるようにしています。また、バス通生の会も開き、高学年の児童が低学年のお世話ができるようにしています。バスは、市バスで、山城線もしくは南部循環線の利用となります。

地域の範囲については、入学案内17ページの通学分布を見ていただければと思います。中には、保護者さんの通勤時には車で送り、帰りはバスやJRを利用されるお子さんもおられます。遠い距離の場合、通学時に、渋滞や天候の関係で遅れたり休んだりすることがありますが、そのような場合は、遅刻・欠席扱いといたしません。

過去にも、1年生が卒業までJRとバス併用して、卒業されたお子さんも多くいます。

Q2. 図書館が、8:00~8:10、13:00~13:10と利用時間が短いように思いますが、その他の時間は使用不可なのでしょうか。

A2. この時間帯は、高学年の図書委員会の貸出や返却のお世話をする時間帯として設定しているだけで、多くの子どもがそれ以外にも読書をしたり調べものをしたりしています。また、学級ごとで、図書室に行き、自由読書をしたり、担任が貸出のお世話をしたりしています。さらには、図書室は施錠しておらず、授業中でも、授業者の指示で調べたり、本をもってきたりすることもあります。

いずれにしても、せっかくの図書室なので、子どもたちにはしつかりと活用してほしいと願っています。現に、1年間で100冊を越えて図書室の本を呼んでいる子もいます。ご安心ください。

せっかくのご質問をいただきましたので、もう少し時間を延ばせないか、検討していきたいと考えています。ご質問・ご指摘いただき、ありがとうございました。

Q3. 入試について、どのような内容でどの程度の学力が必要なのでしょうか。また、面接については、どのような準備をしておくべきでしょうか。仕事の関係で、両親がそろって出席できない場合が想定されますが、問題はないでしょうか。

A3. 入試内容は、筆記テスト・全体活動・面接となっており、それらを総合的に考慮して判断しております。また、ペーパーテストでも満点をめざしていません。実際、過去10年の平均正答率も60%台となっています。特別な準備というよりも、毎日の生活体験を豊かにすることが大切と考えています。文字を書くということもテストにはありません。

ご家族が毎日一定の時間(15分間ぐらい)、本の読み聞かせをした後で、登場人物がそれぞれ何をしたのか等の内容を聞いてあげてください。いろいろな本を見ながら、ものの名前を覚えるのもおすすめします。鉛筆の正しい持ち方ができるかも見てあげていただければと思います。また、10までの数の操作ができるようにしてあげてください。

面接については、お子様への面接と保護者さんへの面接があります。お子様への面接については、何よりも、相手のお話を聞くこと、あいさつ・返事がきちんとできること等の基本的な受け答えができていれば、大丈夫です。特別な難しいことを聞くことはありません。

保護者さんへの面接については、できるだけご両親が来てくださることをお願いしていますが、なかなか難しいことも承知しております。そろっていないことで、合否に関係することはありませんので、ご安心ください。ここでは、子育ての方針等のお考えをお伺いすることとしています。

Q4. 災害対策について、特に、地震津波への対応はどうなっているのでしょうか。避難訓練についても教えてください。

A4. 自然災害、とりわけ南海トラフ巨大地震が近い将来発生すると言われています。東日本大震災以降、国をあげて、防災対策に取り組んでいます。本校においても、「危機管理マニュアル」に位置づけ、様々な時間帯を想定した対応を決めています。地震津波対策については、「南海トラフ地震防災規定」「高潮・津波避難確保計画」を策定し、消防局に承認いただいています。ハザードマップによると、約3mの浸水が想定されています。2階以上の避難で良いことになっていますが、大事をとって、津波避難は4階としています。

訓練は、年間2回または3回実施しています。その都度、火災・地震や津波等の想定を行い実施しています。

今年度は、5月21日を防災学習の日として、実施しました。まず避難訓練を、第一次避難を駐車場に、第二次避難を校舎4階としました。その後に学級活動として防災学習を各学級で行い、同日の午後には、「引渡訓練」を行い、保護者に安全かつ確実に引き渡しができるように行いました。2回目は、10月23日に、消防署の協力を得て実施することにしています。

その他、防災対策として、次のようなことを行っています。

・建物は耐震構造となっており、窓ガラスも飛散しないように網入りとしています。

・危機管理マニュアルを策定し、全教職員が共通理解・役割分担しています。

・校内の施設で、倒れる可能性があるものについては、全て転倒防止対策をしています。

・万一のことを考え、全員が最低でも3日間は過ごせるように、食料・簡易トイレ・飲料水・毛布等々の備蓄をしています。

・各教室には、一人一人に折りたたみ式の防災ヘルメットを置くようにしています。

・情報取集のための防災ラジオ・緊急通報システムを利用するようにしています。

・各家庭への一斉メール配信システムの確実に構築しています。

さらには、徳島文理大学の学生が学校周辺に住んでいることから、災害時支援ボランティア実施要項に基づいて、万一の際にはボランティアも来てくれることになっています。

Q5. 共働きなので、学校が終わってから、どうしようか悩んでいます。放課後預かり教室があると聴きました。その内容等を教えてください。

A5. 放課後預かり教室については、年々、ご希望される方が多くなってきています。そのため、2階の自由活動室を専用教室して、環境整備を行い実施しています。基本的には、共働き等で放課後にお子様を一人だけにできないご家庭に対して、お預かりする教室を実施していますが、特に就労証明の提出をお願いはしていませんので、ご心配はありません。

新1年生の預かり教室開始は、入学式の翌日からとなっております。その際、1年生は当初、まだ給食を実施していませんが、預かり教室に残っている場合は給食も用意するようにしています。

教室の内容としては、1~4年生を対象として、授業日の月曜日から金曜日に、放課後から午後6時30分まで、課題学習や読書をして、それが終われば知育遊び(レゴ・折り紙・オセロ・ブロック・カルタ等)をしています。また、長期休業中にも、土・日・祝日・お盆・年末年始を除いて、午前8時から午後6時30分まで実施しています。

指導には、本校教員と文理大学で教員を目指す学生があたります。

夏休みには、徳島文理大学の先生方や学生さんのご協力による特別教室も開催しています。

あくまでも放課後の午後4時30分からの指導となりますので、それまでに帰宅される場合は、入級を申請される必要はありません。預かり教室から、自分で塾や習い事に行っている場合もあります。各ご家庭のご都合で、お考えください。

さらに、指導員の報酬やおやつ代・諸経費等を年間で均等割して、別途1万1千円のご負担をお願いしています。したがいまして、夏休み・冬休みだけということは想定しておりません。

Q6. 給食について、どうなっているでしょうか。衛生管理はどうなっていますか。

A6. 給食につきましても、全国展開している専門の業者に委託しています。したがいまして、管理栄養士が献立を作成し、栄養や量等を計算して給食を用意しています。ご飯も自校炊飯しており、時間に合わせて調理しています。

低学年は、ワントレイに盛り付けてくれます。3年生以上は、自分でセルフ方式で運びます。いずれにしても、全員がランチルームで食べることになります。

給食の量は、計算されておりますが、おかわりも一部できるようにしています。食べる量及び速さについては、個人差が大きいものがあります。無理に食べるようにはしていませんが、感謝の気持ちをもって、できるだけ食べるように指導はしています。

衛生管理については、当然のこととして、給食業者にきびしく指示をしており、業者としても衛生管理マニュアルにそって業務にあたっております。また、毎日、衛生管理の点検表でチェックをしています。ただし、何があるか分からないので、学期末に、業者との協議会を開催し、問題点の指摘と改善策の策定を指示いたします。

Q7. 学習指導員は、毎日来て指導してくださるのか、どのような授業のときに見てくださるか、ということについて教えてください。

A7. 学習支援員は、本校独自に徳島文理大学人間生活学部児童学科と連携して構築した制度です。文部科学省においても、このような制度を奨励しており、徳島県の補助金制度にも位置づけられています。学園本部から「委嘱書」という辞令が発令されることにより、臨時職員として謝金が発生して勤務するということになっています。

学生であれば誰でも良いと言うことではなく、教員養成課程で教員を目指す(教員免許を取得予定の者)とともに、小学校教育に関心と意欲がある者から、児童学科等の推薦と事前の面接を経て選考された者が勤務します。

学習支援員は、本来は学生ですので、大学の講義等で支障のない範囲内で、本人希望と学校の必要状況をもとに、各自の勤務内容等を決めて勤務します。その内容は、次の事項とています。

①教室に入り、実際の授業への学習支援

全体指導の補助、特性に応じた児童への学習支援、体調不良児童への支援

採点の補助、担任教員の補助的支援活動等

②休み時間や給食等への学習支援

授業以外での様々な活動への支援、休み時間に児童と一緒に遊ぶ等

③学校行事への学習支援

運動会や一味会等における児童への支援、行事実施への支援等

いずれにおいても、あくまでも本校教員の指示により学習支援にあたります。

実際には、毎日、支援員が変わりながら勤務しています。例えば、理科実験等で安全を図らねばならない場合での支援、特別な配慮や支援が必要な児童に寄り添うような支援等が考えられます。

本校にとって、教育効果をあげていくための有効な手立ての一つとなっています。

Q8. 外部から入ってなじめるかどうか、勉強についていけるかどうかが心配ですが。

A8. ここ数年、徳島文理大学附属幼稚園以外からの入学児童も、全体の半数以上を占め、多くの他の幼稚園・保育所(園)・認定こども園等から本校に入学してくださっています。

ご心配もおありでしょうが、そのためにも、Q1でもお答えしましたが、入学当初のスタートカリキュラムに意味があります。学校に慣れ、新しい友達づくりができるように工夫しています。

また、低学年では「楽しく」を、中学年では「じっくり」をキーワードとして指導していくようにしています。その上で高いレベルでの学習を始めて行くようにしています。学習は、積み重ねが大切であると考えています。たっぷりと確保されている授業時数を活用して、基礎基本の徹底を図っています。

なお、次回の入試説明会につきましては、10月11日(土)に開催いたします。その折には、お子様の体験授業(スタートカリキュラムなど)と、昨年度の入試問題等を用いた具体的に入試の説明と解答練習も予定しております。ぜひ、お越しくださいますようにお願い申し上げます。

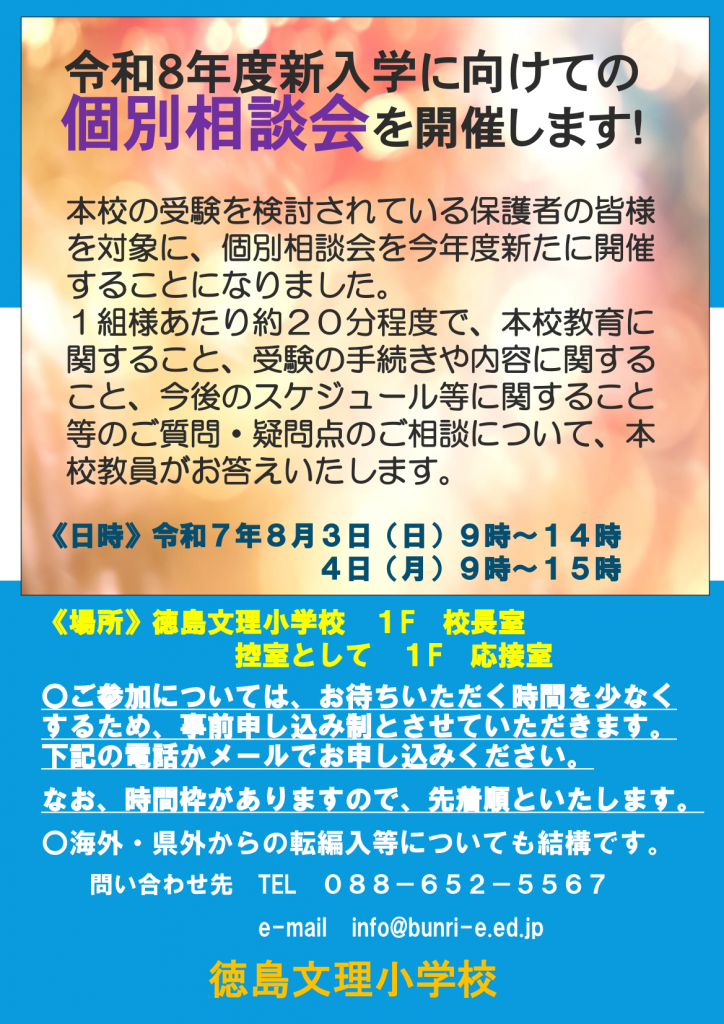

また、8月3日(日)と4日(月)には、個別相談会を設定しております。ご不明なこと、ご心配なこと等、ご相談いただければと思います。相談枠がありますので、お早めにお申し出ください。

また、今後のこと等、学校情報をホームページにて随時発信いたしますので、ご覧ください。